Viscuitでプログラミングデビュー!簡単で楽しいビジュアルプログラミングの世界

本日、高校1年生対象に、藤村女子の新しいプログラムである「デジタル・クリエイティブ授業」が始まりました!

「デジタル・クリエイティブ」は、デジタル技術を使って創造・表現する活動です。

プログラミング・3Dモデリング・デザイン制作など、様々な分野を含みます。

授業は一般社団法人学びラボ(https://manabilab.or.jp/)と連携して、

デジタル技術体験を中高生に行います。

デジタル技術を使いこなす楽しさ・達成感・自分の可能性を感じられるきっかけにすることが目的です。

プログラミングって難しそう…?イメージを覆すViscuitの魅力

「プログラミング」と聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか?

難しそうなコードがずらっと並んでいたり、理系の天才がパソコンに向かってカタカタ…

というイメージを持っている人もいるかもしれません。

ですが、実際にはプログラミングはもっと身近で、誰でも楽しめるものです!

ですが、実際にはプログラミングはもっと身近で、誰でも楽しめるものです!

特に、Viscuit(ビスケット) というビジュアルプログラミング言語を使えば、

初心者でも楽しく簡単にプログラミングの世界に触れられます。

Viscuitの最大の特徴は、文字ではなく「絵」を使ってプログラムを作ることです。

難しいコードを覚える必要が一切ありません。

直感的な操作で自分だけのオリジナルゲームやアニメーションを自由に作ることができます。

初めてでも、プログラミングのイメージをガラリと変える体験になるはずです。

高校1年生でプログラミングスタート!

一般社団法人学びラボから、講師として大森さんにお越しいただきました。

まずは自己紹介をしていただきます。

「教員免許を持ちつつ、美容師として勤め、デザインに興味をもちプログラミング講師も取り組むようになった」とお話があり、生徒からは「すご!」と驚きの声が。

多様なロールモデルを生徒に示したいという思惑もあり、こういった反応は嬉しい限りです。

手を動かして「作る楽しさ」を体験できるのがViscuit。

Viscuitの基本は「メガネ」を使って命令を作ることです。

メガネの左側には「もし○○だったら」、右側には「△△する」という命令を絵で書きます。

例えば、「もし猫が右向きだったら、猫を右に動かす」といった具合です。

このシンプルなルールの組み合わせで、驚くほど多様な表現ができます。

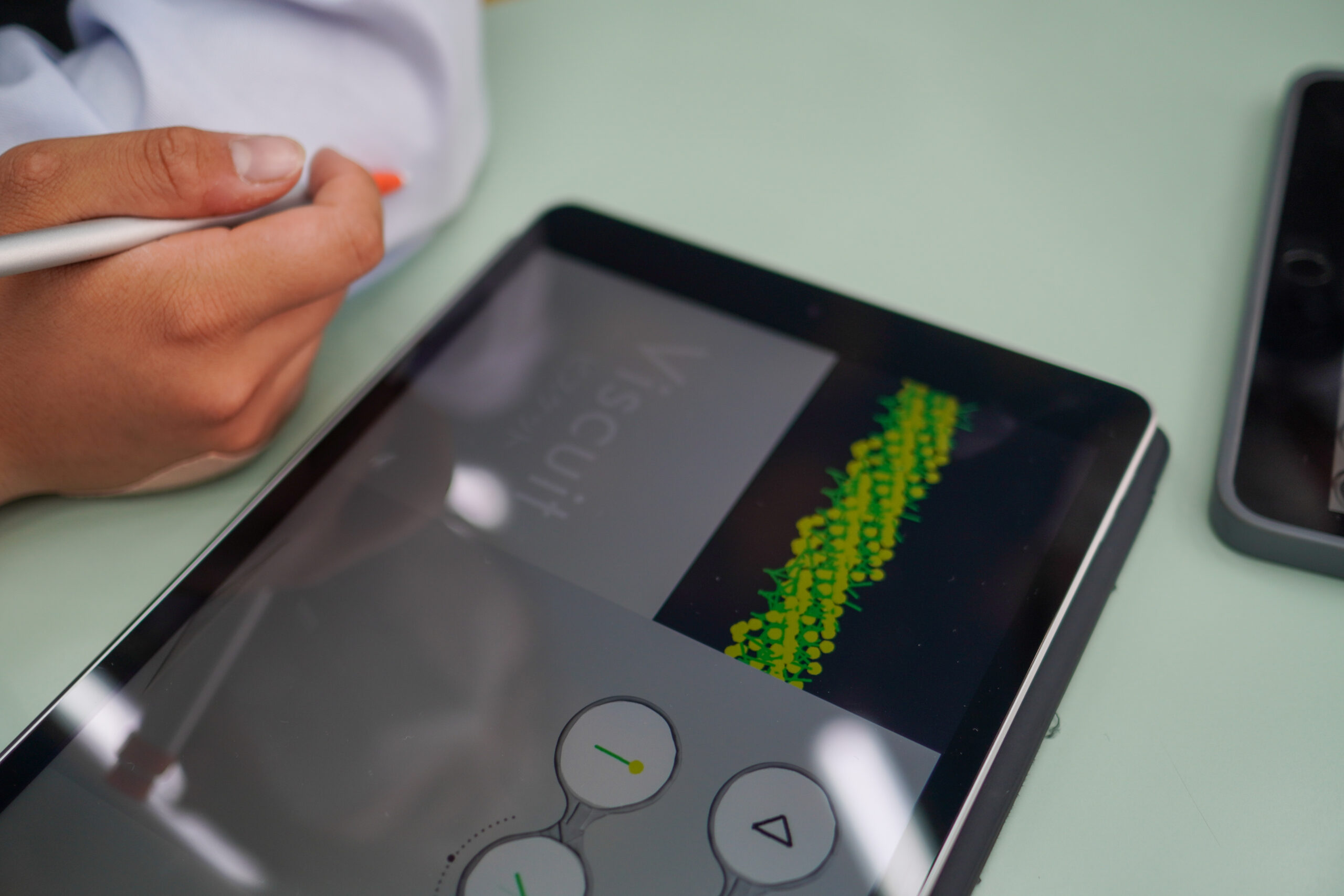

自分の書いた絵が指示通りに動く様子を見て「お〜!」と歓声が聞こえました。

学びラボのスタッフもサポートで来てくださり、どんどん進んでいきます。

お互いの画面を見られるよう近い席で行っています。

少しの絵と指示でも一人ひとり違うプログラミングを見ると、面白さが実感できます。

問題の解答があっているか不安で他の人に見せたくない、というのはあるあるですが、

それとは違って見あったりできるのは素晴らしい。

どんどん進んで、生徒の画面には一人ひとりがプログラミングした模様ができてきました。

▼教員も一緒にviscuit。教員の校務PCはみんなMacbookです。

創造性を活かすのは人間!感じ方を大切に

Viscuitを使って作品を作るときには、

・どのような作品を作りたいのか?

・どのようにプログラムを組めばいいのか?

・どうすればもっと面白くできるのか?

といったことを生徒が自分自身で考え、判断する必要があります。

大森さんからは、

「『きれいさ・たのしさ・おもしろさ』を深掘りしよう」

「自分がどう感じるかを大切にすると、PCを使って良い作品が作れる」

というコメントをいただきました。

プログラミング講師だけでなく美容師もされており「デザイン」や「美しさ」を多角的に感じられている大森さんからの言葉は、多くの生徒の心をつかんでいました。

自分だけのアイデアを形にする方法としてiPadやiMacを使い、

自分だけのアイデアを形にする喜びを味わうきっかけにしてほしいと思います。

Viscuitで学ぶプログラミング的思考:試行錯誤で問題解決能力を!

Viscuitで作品を作る過程で、自然とプログラミング的思考を身につけることができます。

「プログラミング的思考」は、問題解決のために手順を論理的に考えて解決策を生み出す思考です。

Viscuitでは、

①目的を達成するために、どのような手順が必要かを考える

②メガネを使って、手順を一つずつプログラムに落とし込む

③うまく動かない場合は、原因を探して修正する

といった作業を通して、論理的思考力や問題解決能力を育てることができます。

viscuitの魅力は「試行錯誤のしやすさ」です。

プログラムを変更してすぐに結果を確認できるので、

「なんでうまく動かないの?」

「どうやったら自分の絵が思い通りに動く?」と考える習慣が身につきます。

▼スタッフもその点を踏まえて、解説はせず一緒に考えて思考を促します。

この 「失敗が当然で、失敗しながら学ぶ」 経験は、生成AIが当たり前になるこれからの社会を生き抜くためにとても重要だと考えています。

失敗を避けてチャレンジしなかったり「できない…」と途中で諦めてしまうのではなく、

そもそも失敗がある前提で試行錯誤ができ、「もっとやってみたい」「挑戦したい」へ。

AIはあくまでも指示されたことを実行するだけで、新しい発想を生み出すことは苦手です。

これからは生成AIを活用しつつ人間ならではの創造性や問題解決能力をどう発揮するかが、豊かに生きるためのカギになります。