6年間かけて、デジタルを共通言語に、社会とつながる力を育てる。

DX

6年間かけて、デジタルを共通言語に、社会とつながる力を育てる。

004

青木)今、小学生の保護者が、次に子どもにやらせたい習い事の第一位は、「テックスクール」みたいですね。学校説明会やアンケートでも、テック系カリキュラムに対する質問はすごく多くて、関心の高さと期待の大きさを感じます。

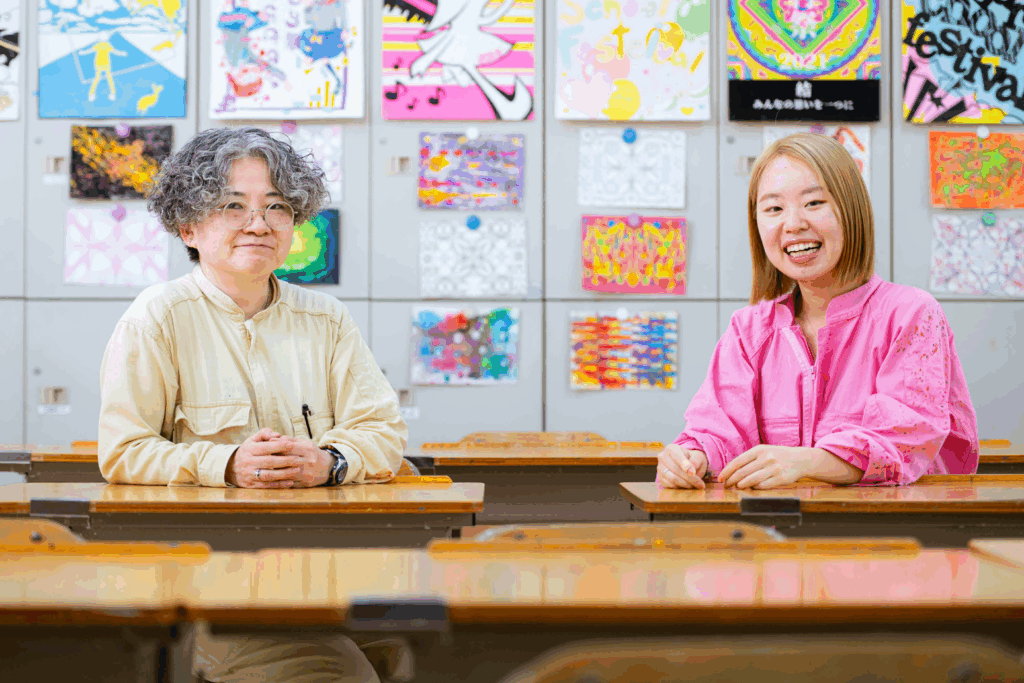

佐藤)そうですね。本校でも2024年9月から「ふじらぼテックスクール」を導入しました。授業の熱気がすごくて、終了時間になっても手を止めない生徒が多いんです(笑)。

青木)藤村女子——いや、これからの「吉祥寺湧水」では、デジタル教育をどのように位置づけていますか?

佐藤)私たちは、デジタルを“特別なスキル”ではなく、英語やアートと並ぶ「共通言語」と考えています。AIやテクノロジーが社会の仕組みを変える時代において、その言語を理解し、使いこなせるかどうかが「自分や大切な人を守り、社会とつながる力」になる。つまり、プログラマーを育てたいのではなく、テクノロジーを通じて社会に価値を届けられる人を育てたいのです。

青木) 単なるスキル習得ではなく、価値創造まで見据えているということですね。

佐藤)そうです。たとえば「本のPOP制作」では、ジュンク堂書店さんと連携し、マーケティングの視点から“伝わるデザイン”を学びます。編集ソフトを使ってPOPを制作する過程で、生徒は「誰かの心を動かすデジタル表現」に挑戦します。テクノロジーが“人と社会をつなぐ手段”であることを体感する機会です。

青木)デジタルを「使う側」に立つ力ですね。

佐藤)その通りです。2030年代には、デジタルスキルは「読み・書き・そろばん」と同じく当たり前になります。その時代に問われるのは、“使えるかどうか”ではなく、どう使って誰と何を生み出すかという視点です。ですから、私たちはアントレプレナーシップ教育や教科学習と連携させ、「活動の手段としてのデジタル」を学びの軸に置いています。

青木)成果を外部の場で発表する機会もあるそうですね。

佐藤)はい。先日は「子ども3DCGコンテスト」に応募しました。こうしたコンテストでの経験や成果物は、生徒の自信になるだけでなく、大学の総合型選抜(旧AO入試)で提出する『ポートフォリオ』の一部にもなります。 6年間で、自分の強みを客観的に示す実績を積み上げられる。これも学校で体系的に学ぶ大きなメリットです。今回のコンテストでも生徒の作品が受賞したり、第三者に評価してもらうことで自信にも繋がると思います。

青木)15年後、20年後を見据えた学びですね。

佐藤)はい。そのために「ロールモデルとの出会い」も重視しています。第一線で活躍するクリエイターを講師に招き、実際のキャリアや価値観に触れることで、生徒たちは“未来を具体的に描く力”を養います。テクノロジーは手段ですが、その根底にあるのは人への共感と創造性です。その感性を育て、デジタルという共通言語で社会と響き合える人を育てること。それこそが、私たちの使命だと思っています。

DX戦略推進室長 佐藤 × Admission&Marketing Div. 青木